遺産分割・相続についての

補足情報

遺産分割の補足情報

具体的な分割方法

現物分割

個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法であり、遺産分割の原則的な方法です。

代償分割

遺産の全部を相続人の一人に取得させる代わりに、その相続人が他の相続人に対して代償金を支払うというような、(代償金)債務負担を伴う遺産分割の方法です。

換価分割

遺産を換金した後に、その価格を分配する方法による遺産分割の方法です。

共有分割

遺産の一部、全部を共有取得とするとする方法です。ただし、この方法は遺産分割の目的と合致せず、紛争の根本的な解決とはならないと考えられています。

一般的な遺産分割の流れ

(遺産分割協議を例にして)

相続人の範囲の確定

遺産分割協議は、相続人が一人でも欠ければ、遺産分割協議は、無効になると考えられています。有効な遺産分割協議を行うためには、遺産分割協議書を作成する前に、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係を調査して、相続人の範囲を確定しておく必要があります。

遺言書の確認

遺言書の存否により、遺産分割方法は大きく異なります。遺産分割協議を行う前に、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書が存在しない場合、全相続人の間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定していくことになります。

遺言書により、具体的な遺産分割方法の指定が行われている場合には、原則として当該遺産についての遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書があっても相続人がこれと異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能であると考えられています。なお、公正証書遺言については、公証役場に問い合わせることで遺言書の存否等を確認することができます。

相続財産の調査

遺産分割協議を行うためには、これに先だって、遺産分割の対象となる財産を調査し、その範囲を定めておくことが必要となります。相続財産の調査が不正確であり、後日追加して相続財産が明らかとなった場合には、再度遺産分割協議を行う必要性が生じかねませんので、予め十分な調査が求められます。

相続の選択

相続人には、相続をするか否かの選択の自由があります。詳しくは、「相続放棄」をご覧ください。

遺産分割協議

相続人全員により遺産分割に関して自由に協議を行い、合意ができた場合は、遺産分割協議書を作成します。しかし、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、相続財産の範囲・評価に争いがある場合、寄与分・特別受益について争いがある場合など、相続人間で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺留分減殺請求の補足情報

遺留分の割合

1.直系尊属のみが相続人である場合

被相続人の財産の3分の1が遺留分となります

2.それ以外の場合

被相続人の財産の2分の1が遺留分となります

ア 直系卑属のみの場合

イ 直系卑属と配偶者の場合

ウ 直系尊属と配偶者の場合

エ 配偶者のみの場合

ただし、各法定相続人の遺留分は、上記総体的遺留分の割合に、各相続人の法定相続分の割合を乗じたものになります(個別的遺留分)。

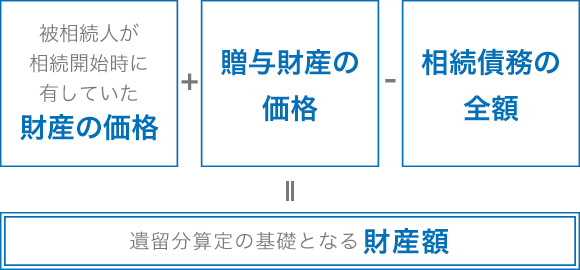

遺留分額の算定

ア.加算される贈与

過去に無条件にさかのぼって贈与を基礎財産に参入することは、取引の安全を害することになりますから、遺留分算定の基礎となる財産額で考慮される贈与財産は、相続開始前の1年間にされた贈与(民法1030条前段)、遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与(民法1030条後段)、不相当な対価でなされた有償処分(1039条)に限定されています。

イ.債務の控除

遺留分制度は、相続人が現実に取得する価格を基礎として、遺留分権利者に一定割合を留保する制度ですから、遺留分算定の基礎となる財産額を算定する場合には、相続債務を控除するとされています

遺留分減殺請求

被相続人が遺留分を侵害する処分を行ったとしても、この処分は当然に無効となるわけではありません。 遺留分権利者は、自己の遺留分を侵害する被相続人の処分について、遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺請求できるにすぎません(民法1031条)。もし減殺請求を行わないまま一定期間が経過すれば、減殺請求の権利は時効消滅します(1042条)。

遺留分減殺請求の相手方

遺留分減殺請求の相手方は、減殺の対象となる遺贈・贈与の受遺者・受贈者及びその包括承継人です。 例外的に、受贈者から目的財産を譲り受けた者が、譲り受けの時において、遺留分権利者に損害を与えることを知っていたときは、遺留分権利者は当該譲受人に対しても減殺請求を行うことができます。

遺留分減殺請求の行使方法

遺留分減殺請求は、意思表示の方法によればよく、必ずしも訴えの方法による必要はありません。ただし、意思表示を行ったことを明らかにしておくために、配達証明付きの内容証明郵便で郵送しておくことが望まれます。

遺留分減殺請求の効果

遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、侵害の限度で失効し、既に履行しているときは、返還を請求することができます。

減殺請求の相手方は、現物を返還するのが原則ですが、価格賠償することも許されます(民法1041条)。

相続放棄の補足情報

相続の選択

財産調査の結果等によっては、債務負担を免れるために、相続放棄の手続きを行うことも考えられます。従いまして、遺産分割協議に先立って、次に挙げる相続の選択自体についても検討しておく必要があります。

ア.単純承認

相続人が、被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継する制度です(民法920条)。単純承認をした場合、被相続人に借金があれば、相続人は、自己の固有財産で弁済しなければならなくなります。

イ.相続放棄

相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。相続人が相続を放棄した場合、その人は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、被相続人の権利義務を承継しません。

放棄する相続人は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。

ウ.限定承認

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度です。限定承認をした者は、相続財産、相続債務をいずれも承継しますが、債務については、相続財産を限度とする有限責任を負うことになり、相続財産の限度を超えて弁済する必要はありません。

限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならず、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。

エ.熟慮期間

相続放棄や限定承認を選択する期限は自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内であり、この期間を「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間中に相続放棄又は限定承認をしなかった場合は、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。

もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。